关系、耻感与脸面

关系、耻感与脸面

关系与信任

-

中国人所谓的guanxi(关系)的含义更接近于个人关系(personal relatuonship)而非人际关系(interpersonal relationship)。关(guanxi)在中国人的实际使用中有三层含义;认定的关系(家人、老乡、朋友、同事等)可以搭建的关系(拉、套、扯、搞等)与由前两者建立形成的关系网。这三者的分类不是很严格,是一个连续的过程,即关系既然很重要,那么有则很好,没有就需要想办法建立,最终建成一种广泛的人脉。关系之所以能被看成是特殊信任,主要是因为信息的全知性特征,用中国人的说法叫做知根知底。全知性的关键未必是由于信息的重要,而真正原因是其中内含着一种强大的约束机制。如“跑得了和尚跑不了庙”。关系信任可以是非特定性的,更多地是借助于关系网来展现的。在缺乏个人档案、诚信记录和身份信息的社会,一个人的全知性约束就来自于他必须生活在他的关系网中。

-

关系网的特征在中国语义中不是指团体内部的交往(组织网络),也不是社会资本,而体现在血缘和地缘,或者说差序格局方面。血缘和地缘网络所体现的最重要特征就是网络的不流动性;而差序格局式的网络所传达的意思是人们未必要彼此直接认识。随着关系网络的扩张,人们完全可以互不相识,但根据各种交谈中的信息、说话者的方言、乡音等,很容易判断出彼此是否属于同一个网络。一个人的行为受制于网络,是因为网络在没有其他形式的社会控制情况下发挥着其特有的控制功能。在这中情况下,它对个人的处罚并不是借助于社会规范程序,比如司法审判等,而主要通过对其名声的控制。关系网络中的人是靠名声来生活的,或者说,一个人如果在其网络中有了一个坏名声,他(或她)就只好离开他(或她)的网络。反过来说,一个人可以在陌生人的(或曰匿名的)社会环境中做坏事,也是因为他(或她)知道他(或她)不在自己的网络中。如此这般,对于一个不守信用,不讲信任、背信弃义的人来说,他为了要达到自己的利益,是否就干脆离开他(或她)的网络算了呢?过去不能,现在能。因为一方面方言和乡音限制了一个人去外地生活,或不得已要被当成外地人去讨生活;另一方面家庭主义,或关系纽带,即关系网本身会使所有涉及此事的相关人员遭殃,并通过网络自身特点迅速传遍整个网络,使此人成为笑料被反复议论,或让此人及其相关人员遭受耻辱与惩罚,诸如“没脸见人”、被人“戳脊梁骨”或“背黑锅”等。社会现代化的特征之一就是把这种关系网破坏掉,让个体发生流动,让名声做成广告由大众媒体来传播,并在流动中建立征信制度。网络制约机制消失了,以关系为基础的信任也就随之消失了。

-

以关系为基础的信任逻辑是,人在关系网中就得守信用;不守信用要么失去名声,要么逃离关系网,说不定还要把家人捎上。这还只是在理论上说得通的方面,如果附加中国文化的条件,由于这个关系网不发生移位,所以它强化了彼此的生存依赖性与处罚的力度。从血缘和地缘上看,中国人的关系讲究的是长久性和无选择性,一个人因为不守信,使自己游离于网络之外,即以背井离乡的方式去重新建立短暂性的和有选择性的社会关系,付出的成本实在太高。于是一个更加真实的社会现象是,即使一个人的道德修养不够,人品也有问题,只要想待在不流动的网络中,就得维持住彼此的信任关系,或者说,一个人因为跑不掉,而守信比一个人讲道德更符合真实社会的原貌。

-

关系网不是一个特定的对象,它同社会制度一样对信任起到了保护的作用。换句话说,如果一个人在交往或交易中不能确定是否相信另一个人,但只要他们享有一个共同的网络,或者对此人所在的网络具有全知性的信息,就没有什么可以担心的。中国人的信任特点不在于是特殊信任还是普遍信任,而在于是借助于网络化的方式制约,还是制度化的方式制约。

耻感与脸面

-

耻感和“脸面”是一对亲和性很高的概念,有时似乎就是一枚硬币的两面,比如无耻之人就会“不要 脸”,而“要脸”是指一个人要维持害羞或者知耻的状态。耻和脸面的关系也可以表述为因果关系,比如一个人因为知耻,所以要面子,一个人因为无耻,所以就不 要脸。启用脸面概念,会引入另一个亲和性概念“名”,也就是名声、名望、名誉或者荣耀。帕森斯说中国人活着就是为了获得 一个好名声。

-

比较中日耻感差异就会发现日本人重视耻,中国人重视名。因为中国人重视名,就好面子。从‘爱惜名声’的心理衍生出中国人特有的‘面子’问题”。由耻而产 生的“名”在日本和中国有所不同,日本政治形态中出现的武士阶层强调了荣誉心,而中国的科举产生了面子。荣誉心来自于个人的尊严意识,面子是一种朝向社会 的外在的意识。明恩溥认为,面子是中国人的第一特征,其他特征是面子特征的体现;鲁迅也认为,面 子是中国人的精神纲领。

-

耻在中国文化中的地位完全可以是内心建立起来的一种道德。此外,在罪的含义上,社会为了安定有序,建立了许多规范和制裁条令,大凡涉及违背众所周知的规范, 尤其是典章,便是罪的概念,而对于规矩的违背,便是过或错,但不涉及耻。中国有一句古话,“士可杀不可辱”。在这句话的语境中,“可杀”是因为触犯法律或 复仇时所面临的境况,但辱则是另一种制裁的方式。它无所谓依照法令按程序行事或解决生死问题,而是以百般羞辱他人为目的,诸如唾骂、游街、扒光衣服或其他 人身攻击等,其文化意义在于想让此人脸面尽失,生不如死。这种方式常被一种文化使用,表明该文化中的人认为这种方式比单纯地置人于死地更解恨或更有快感, 若仅按罪处罚则是便宜了此人。由罪向耻的转换,是社会制裁方式的转换,即期望于把一种条例上的“违背”变成一种内心的“愧对于自己的良心、家人或天地”。 通常在耻感文化中,害羞、不好意思及腼腆等是正面的,不害臊、老脸皮厚、不识相等是负面的;辱是外在的,耻是内在的,而内在的耻的激发往往来自于外在的辱 的刺激。再者,如果该社会常用的法律用词多包含“光天化日之下”、“众目睽睽”、“丧尽天良”之类,那也表明法律本身不仅要求对方服罪,而且更想激发人们 的耻感。可见,在儒家思想中,耻具有绝对的优势地位。孔子又有“博学以文,行己有耻”,“知耻近乎勇”等说法,都在说明“礼义廉耻”是中国精神文化的核心内容。

-

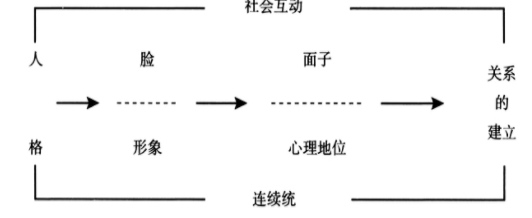

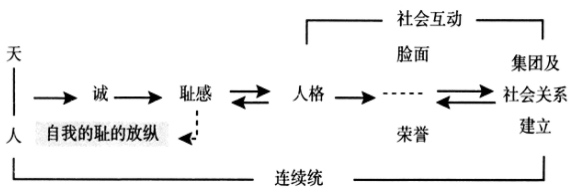

在中国,一个人的人格特征,表现出来就是“脸”的意思,也即“形象”。当“脸”产生后,由于社会互动的作用,他人会对此人的“脸”进行评估或留下 特定印象,这就是面子,即为心理地位或心理效应,最终无论此人的脸面表现如何,他都会同他人建立关系,诸如有面子,有点面子,没面子,不给面子等。

脸和面子的统一体关系

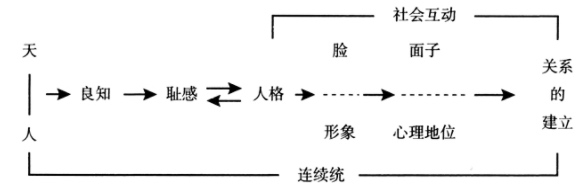

- 根据儒家文化的阐述,耻感所塑造出来的人格特征之源头来自一个人的良知,而良知的文化假定在天人关系,即所谓天地良心(善、诚)。一个人有了良知,其内心或者 其人格中就会有羞愧、惭愧、羞涩、羞耻、负疚等感知和体验,反之,如果一个人不要脸或老脸皮厚,即表明他缺少这样的感知和体验,由此可以反推他是个无耻之 徒。回到人性上来讲,便是良心泯灭。很多时候,这一模式也是用程度来表达的,比如良心发现,良心未泯,存些体统,有点爱面子等。

东方人的耻感、脸和面子的统一体关系

-

对于好客的中国人来说,吃菜吃不完就对了,因为吃光了会让中国人觉得没面子。为了避免丢面子,中国人的直接做法就是加菜,一直加到吃不完为止。在中国人内部,为了给对方节省费用,作为给面子的策略,往往故意不吃完,让请客者既省去了加菜的破费,又保全了面子。

-

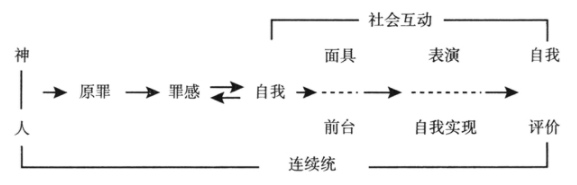

罪感文化来自基督教文化中的原罪意识,原罪意识则来自西方文化中的神人关系。原罪所塑造的自我将导致一个人将自己投入到自我隐藏、自我展示或自我实现的过 程中,其中包括成就动机、自我独立、自我效能乃至忏悔与救赎等方面,而自我评价则意味着一个人的反思、自救、忏悔、解脱。

西方人的罪感、自我和自我实现的统一体关系

-

脸面的一致性会导致我们想当然地认为:有脸就有面子,要脸就要面子;反之,没脸就没面子,不要脸就不要面子。可复杂的情况是,没脸可以要面子,要脸未必有面子。脸面的一致性关系似乎可以解释下面的行为,比如一个人做了没脸的事,他会感到羞愧,同样也丢了面子,坏了自己的名声。但如果启用脸面的异质性理论来认识,那么一个人做了没脸的事情,他即使感到羞愧却未必丢了面子。为什么呢?因为这里的转折点取决于关系中的他人给不给他面子。给面子也叫“赏脸”、“抬举”、“捧场”、“给人台阶下”、“让人下得了台”、“不得罪人”等,这些重要的处事原则使中国人的整个生活富有一种戏剧性。从逻辑上说,如果脸面是一致性的,此人很容易为自己的过失感到羞耻。如果给了面子呢?那么此人明知自己错了,有愧,但面子依然没丢。可见,异质性的脸面观不在于知耻与否,而在于有没有人给面子。于是,看上去都是耻感文化,其内部却有微妙的变化。其中一种行为法则始终以耻感为本,如果有人公然违背或挑战此文化中公认的规则,就会受到警告、被制造耻的情境或被嘲笑,让他体验到耻感;而另一种行为法则认为,任何人都会犯错,责备他人的人自己也不能例外。本着这样的认识,那么与人相处要学会得饶人处且饶人,不看僧面看佛面。这样的社会强调与人为善,做人要厚道,不得罪人。以中国人的面子观来看我在日本的经历,得到的结论是日本人不懂得给客人面子;而以日本人的耻感文化来看我的做法,他们会认为缺少耻感,需要提醒。

-

在中国的耻感文化中,耻感是否会因给面子而消失呢?如果我们坚持脸面一致的理论,那的确是消失了,因为给面子很好地避免了耻的发生;但如果承认脸面关系会有异质性,就会发现,其实耻感没有消失,只是重心发生了转移。原本耻感在脸面一致的模式中来自于良知,现在却转移到了关系的建立。也就是说,在中国社会,人与人之间相对礼貌的、和气的以及“顾全大局”的社会互动,预设了“给面子”要发生的氛围,即所谓“人嘛,总是要给些面子的”,一旦给面子的预期没有实现,本以为能得到面子的人将感到耻辱。这样的耻辱重点是关系上的失败,是做人的失败,是他意识到了他是一个没有面子的人。反观日本社会的互动,其预设在于人人是否遵循设定好的社会规则。可见,耻感文化都看重关系本位,但中国人的社会互动更加情境化和受面子的调整,而日本人的社会互动更加偏重原则,倾向事事依规矩办,这点和日本的“义理”含义是吻合的。

儒家的礼

- 如果关系社会是面子心理的催生力量,那么儒家伦理则是面子心理持久有效和不断内化的强化剂,并且它使面子具有了羞耻属性以及维持秩序的功能。儒家伦理是从关系社会的现实中提炼并深化出来的一套“礼”,强调通过礼的学习、内化,完善自身,进一步达到社会和政治秩序的和谐。“礼”是围绕人与人之间关系展开的,就是要维护人与人之间的尊卑亲疏秩序,其准则是“三纲五常”。孔子曰:“不知礼,无以立”,“礼以行之”。也就是说,礼是一个人立足之基础、行为之规范,失礼意味着“失范”、丢脸,并失去他人的尊重和支持,使其无法在关系网中立足。而“面子概念即代表个人行为如何符合特定社会规范,以及因此所获的社会支持”。因此,在儒家伦理体系中,有面子的人主要有两种:一是尊者,有声望之人。他们在礼方面造诣较深,在社会关系中知礼、达礼,能够以德服人。二是长者,有权力之人,即“三纲”中的“君”“父”“夫”。儒家伦理是一套维系关系社会运行的规范体系,强化了面子在关系社会中的地位。

脸面与关系

- 脸是人格的体现,而面子则是关系的体现。相比较而言,显然后者涉及人情,显得更加重要。

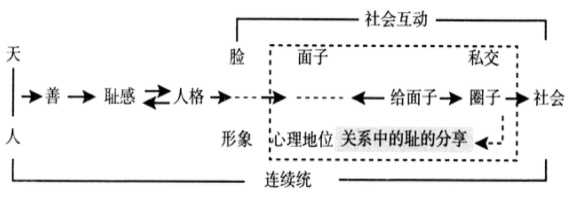

中国人的耻感、脸和面子的异质性关系

日本人的耻感和荣誉的统一体关系

-

从理论上讲,处于耻感文化里的人们本以为要建立良好的社会关系,必须先从自己有品德、有修为做起,儒家的君子理想人格也是这样要求的,但中国社会对关系之中的人的预设不在这里。这个社会的假定是“人非圣贤,孰能无过”,“金无足赤,人无完人”。也就是说,一个人没有缺点是不可能的,没有丑事也是不可能的,没有不可告人的秘密也是不可能的。要求一个人没有毛病,就是要求他做圣人、完人,这不是为人处世之道。那么在发现了种种过失时,如何处置?最佳方案就是“掩盖”与“保护”。 戈夫曼的戏剧理论,面具就是起保护作用的,“印象管理”正是为了把好的一面留给观众。隐私,在西方也受到法律的保护。而在日本,自罚、自嘲或由武士道传统所形成的雪耻等也是一种保护,自杀则是一种极端的一了百了的保护。当然,还有一种保护是该社会给耻留出宣泄的余地,即社会对耻的压抑使日本人会寻求另一些场合下对耻的放纵,醉酒、祭的民俗、低俗文化与色情漫画通常都成为其宣泄口。 而中国文化则未有耻的放纵的宣泄口,整个文化讲究“乐而不淫”。比较而言,面具的遮蔽是自我保护,耻的放纵是社会性保护,而面子的维持是相关人之间的保护。一个人要求他人给面子,就是要求知情者彼此心照不宣。在这样的保护圈内,人们彼此可以玩笑,但不得对外宣扬。中国有一句家喻户晓的谚语:“家丑不可外扬”。说的就是有家丑没关系,只是不能让外人知道。

-

在中国社会,通常能确定给面子的人不是外人,而是那些相处得好的人——家人、自己人、好朋友、好同学、好同事等。显然,关系好的人越多,得到面子的机会越多,反之,关系好的人越少,失去面子的机会就越大。于是,中国人明白了一个非常通俗的道理,人都是活在关系中的,关系可以决定一个人社会意义上的生与死,也是一个人一生成败的关键。关系的建立和累积最终会形成一个人的社会圈或者人脉。在这样的圈子中,中国人可以深刻领会彼此“与人为善”与“不得罪人”的深意。也就是说,当一个人发生丑事时他的圈子有义务掩盖或让此事仅限于最小范围的人知道,并在程度上力争做到将大事化小,小事化了。假如社会中的每一个人都有自己的圈子,各个圈子就会彼此重叠,就会发生信息跨界流通的情况,造成保护与宣扬之间的悖论。这个悖论的社会运行法则是处于不同圈子中的中国人必须懂得公开与私下、面上与面下、人前与人后的区别,进而导致许多事件对于外人来说永远是扑朔迷离的,甚至是无真相的。很多时候,看一个人的人品不是看他揭发的勇气,而是看他维护面子的自觉性。有了这样的自觉性,即使在没有社会圈的场合,一个人的面子,尤其是权威者的面子,依然是安全的。比如下属要给领导面子,学生要给老师面子,听众要给发言人面子;反之,当高高在上的权威者批评下属时,也会以给面子开场,最常说的是“我对事不对人”。严重一点,则会说:“不点名地批评一下”,一旦“指名道姓”则被视为严重事件,有“撕破脸”的意思。于是,中国人所谓的做人道理往往指的是要学会分场合行事。在此,值得提示的是,一个人的社会圈子不是集团性的,不是组织性的,也没有正式成员以及相应的规章。它是散漫的,是个人经营的结果,是私人交情的体现,又因为圈子之间相互重叠、盘根错节,最终一个人面子大不大,未必取决于其身份和地位高不高,而是给他面子的人多不多。因此,一个成功者通常会用其一生来经营关系网络,以保障他自始至终都能有一个好名声。

-

要想经营好关系,最主要的方式就是人情。要想得到面子,关系的双方必须用人情来维系,必要的时候可以施与金钱。但金钱在圈中的流通不是收买,而是“施恩”与“回报”,可一旦跨越了社会圈,收买或封口的含义就出来了。既然圈中人出了问题需要大家来帮助,那么圈子中的人则有权利分享他的耻,这点几乎成为面子维护的必要条件。如果一个人坚持不愿与圈中人分享,就意味着他不给圈中人面子,那么他的保护层将自动消失,危机处理只能由他一人担当。所以在中国人的社会互动中,不能分享隐私和丑事的人不能算好友。或者说,这是中国人对好友的定义。隐私或丑事分享不仅让中国人有自己人的感觉,更重要的是可以彼此牵制,即所谓彼此都握有对方的“把柄”。一旦某人将他人丑事外漏,也会让自己置于危险境地。所谓“撕破脸”、“翻脸”或“互相拆台”是指圈中有人决定不给面子了。

-

不通过面子保护的西方人、日本人一样承认“人无完人”,每个人都有缺点和过失,都有隐私、丑事或有耻的偏爱。因而在社会的某些角落将为他们提供相应的温床,诸如酒吧、夜总会、夜店、色情文学、私人笔记等,这是公私划分的一个契机。那么业已处于关系本位中的日本人为何不发展自己的小圈子呢?有研究表明,当日本人做了有损名誉的事情之后,他所在的集团要么抛弃他,要么共同背黑锅。可见,日本人在耻的问题上是面对社会的,即所谓“愧对社会”。由于中间缺少保护地带,导致其处理方式往往是被逼向社会道歉、谢罪,集体辞职乃至自杀,以保全自己、家人、集团的声望。这样的社会中人在行为上亦有不给他人添麻烦的倾向。而中国人的生活就是要经常麻烦别人,顾全面子是圈内人义不容辞的责任,否则关系的建立便形同虚设了。

-

仔细分析善和诚的差异,将能体会出其行为的不同走向,以及日本耻感模式为什么很难发展出“面子”问题。在日本的耻感模式中,中国人强调的圈子相当于他们所归属的集团,而集团和社会是近乎于一致的价值共同体,至少知耻者在主观上会把它们想象为一致的共同体。对中国人而言,一个人无论有没有单位组织,都必须有自己的圈子。通常圈子内部的价值观与社会的价值观都是情境性的,乃至内外有别的,否则面子保护作用就会消失。一言以蔽之,中国人的耻感文化比日本人多了一个面子运行的环节。或者说,日本人的脸面观是同质性的,中国人的脸面观是异质性的。

-

由此一来,不同的耻感文化导致两种社会从个人行为到政治、法律、教育、经济建设以及消费等方面都有了极大的差异。就中国而言,单从中央电视台2014年每天播放的一个公益广告便可略见一斑。该广告称,目前中国人每年在餐桌上浪费的粮食是2000亿人民币,可以供2亿人口吃一年。请注意,这里说的是浪费的部分,其中的相当一部分是面子的产物。如果我们设计问卷询问被调查人浪费是否可耻,估计大多数人都会有肯定的回答,但实际的面子运行则要求有一部分食物必须浪费掉,因为请客吃饭或圈子里人在一起吃饭,很难有人会不顾面子地批评招待方,如果真有这样的批评出现,那批评者将从圈子中出局。同理,许多官员在任期内也听不到反对的声音,至于学术界,争鸣也很难发生。如今,中国人的耻感面临的最大挑战是互联网中的众声喧哗。在虚拟社会中,一个人的行为表现方式似乎更接近日本式,因为互联网的传播结构让他失去了保护层,于是曝光、揭发、辱骂层出不穷。一开始,一些自以为熟悉真实社会的人,包括政府部门的国家公务员,尚未意识到他们在互联网上已门户洞开,“给面子已经失效”,结果丢脸的事情不断发生。互联网上的人肉搜索、隐私外泄、匿名举报、诽谤攻击等已成为让人没面子的利器。但与此同时,那些靠面子保护的名人也并非束手无策,一方面因互联网而形成的更为广泛的“粉丝群”会对揭批名人者群起而攻之,甚至进行“人肉搜索”。而人肉搜索之所以让人害怕,也是假定了人都是有缺陷的。抓住他的缺点揭他的老底,迫使揭批者偃旗息鼓,从而起到维护某名人面子的作用。由此,在虚拟社会,培植广泛且忠实的粉丝群是许多名人的必备工作。同时,互联网时代的到来也会让中国人的私人圈子更加紧密和牢固,以共同防范彼此分享的秘密信息外漏。