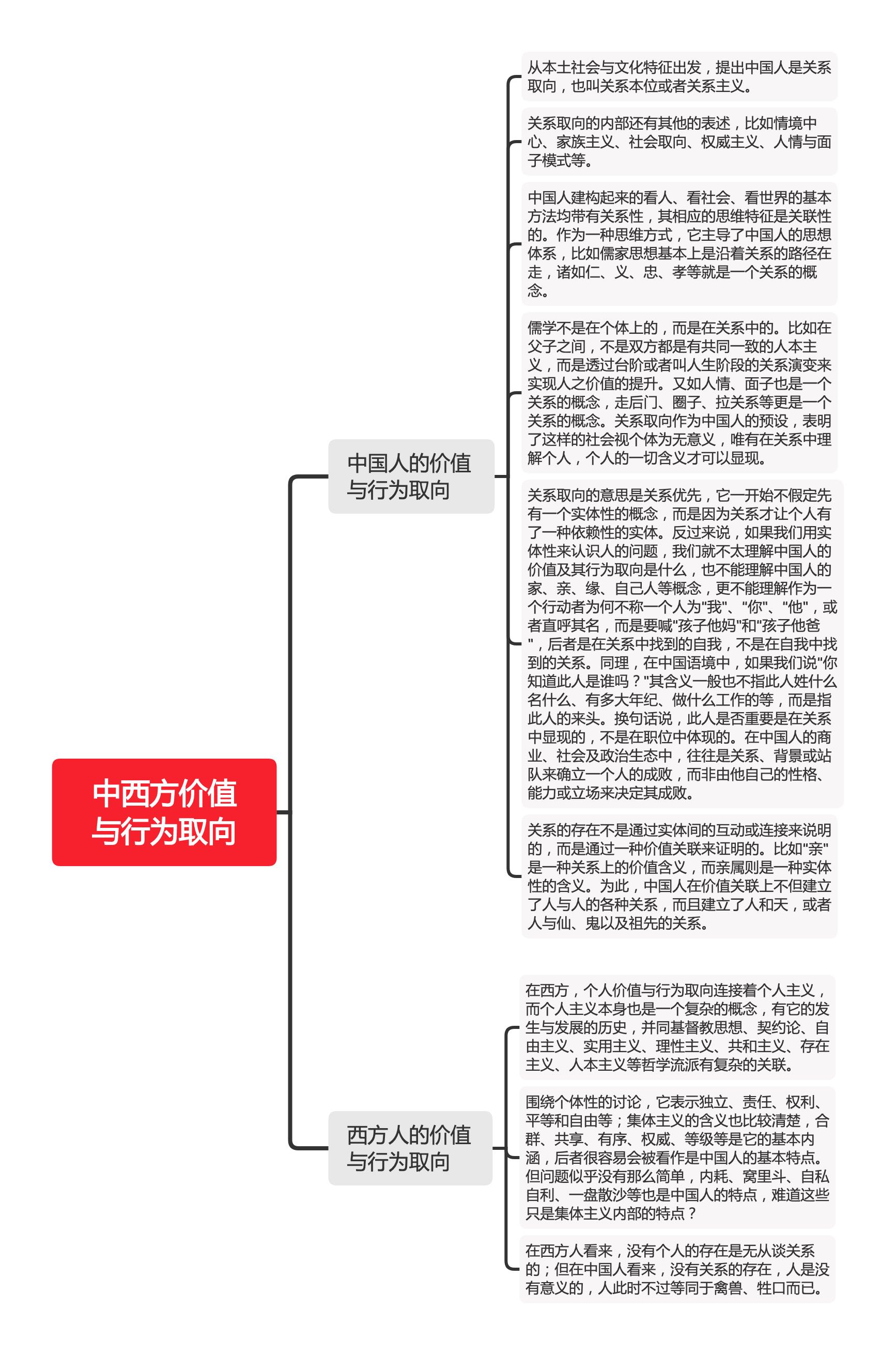

关系取向

关系取向

中国人的价值与行为取向

-

从本土社会与文化特征出发,提出中国人是关系取向,也叫关系本位或者关系主义。

-

关系取向的内部还有其他的表述,比如情境中心、家族主义、社会取向、权威主义、人情与面子模式等。

-

中国人建构起来的看人、看社会、看世界的基本方法均带有关系性,其相应的思维特征是关联性的。作为一种思维方式,它主导了中国人的思想体系,比如儒家思想基本上是沿着关系的路径在走,诸如仁、义、忠、孝等就是一个关系的概念。

-

儒学不是在个体上的,而是在关系中的。比如在父子之间,不是双方都是有共同一致的人本主义,而是透过台阶或者叫人生阶段的关系演变来实现人之价值的提升。又如人情、面子也是一个关系的概念,走后门、圈子、拉关系等更是一个关系的概念。关系取向作为中国人的预设,表明了这样的社会视个体为无意义,唯有在关系中理解个人,个人的一切含义才可以显现。

-

关系取向的意思是关系优先,它一开始不假定先有一个实体性的概念,而是因为关系才让个人有了一种依赖性的实体。反过来说,如果我们用实体性来认识人的问题,我们就不太理解中国人的价值及其行为取向是什么,也不能理解中国人的家、亲、缘、自己人等概念,更不能理解作为一个行动者为何不称一个人为“我”、“你”、“他”,或者直呼其名,而是要喊“孩子他妈”和“孩子他爸”,后者是在关系中找到的自我,不是在自我中找到的关系。同理,在中国语境中,如果我们说“你知道此人是谁吗?”其含义一般也不指此人姓什么名什么、有多大年纪、做什么工作的等,而是指此人的来头。换句话说,此人是否重要是在关系中显现的,不是在职位中体现的。在中国人的商业、社会及政治生态中,往往是关系、背景或站队来确立一个人的成败,而非由他自己的性格、能力或立场来决定其成败。

-

关系的存在不是通过实体间的互动或连接来说明的,而是通过一种价值关联来证明的。比如“亲”是一种关系上的价值含义,而亲属则是一种实体性的含义。为此,中国人在价值关联上不但建立了人与人的各种关系,而且建立了人和天,或者人与仙、鬼以及祖先的关系。

西方人的价值与行为取向

-

在西方,个人价值与行为取向连接着个人主义,而个人主义本身也是一个复杂的概念,有它的发生与发展的历史,并同基督教思想、契约论、自由主义、实用主义、理性主义、共和主义、存在主义、人本主义等哲学流派有复杂的关联。

-

围绕个体性的讨论,它表示独立、责任、权利、平等和自由等;集体主义的含义也比较清楚,合群、共享、有序、权威、等级等是它的基本内涵,后者很容易会被看作是中国人的基本特点。但问题似乎没有那么简单,内耗、窝里斗、自私自利、一盘散沙等也是中国人的特点,难道这些只是集体主义内部的特点?

-

在西方人看来,没有个人的存在是无从谈关系的;但在中国人看来,没有关系的存在,人是没有意义的,人此时不过等同于禽兽、牲口而已。